Datenschutzhinweise

Das Johann Jacobs Museum respektiert Ihre Privatsphäre

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Personendaten sind uns wichtige Anliegen. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten, wofür wir diese Daten benötigen und wie Sie der Datenbearbeitung widersprechen können.

Wir erheben, bearbeiten und speichern personenbezogene Daten (inkl. IP-Adressen) nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften oder wenn Sie uns, zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung, Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.

Welche Personendaten erheben wir?

Wir erheben ausschliesslich Personendaten, die in Verbindung mit unserer Beziehung zu Ihnen stehen. Zu den von uns erhobenen Daten gehören insbesondere Ihre Kontaktdaten wie Namen, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse sowie weitere Angaben, insbesondere in Verbindung mit Projekten und Veranstaltungen sowie der Nutzung unserer Website. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können (z.B. statistische Angaben zur Anzahl der Nutzer unseres Online-Angebots), gelten demgegenüber nicht als Personendaten.

Wie erheben wir Personendaten?

In der Regel erheben wir Personendaten in folgenden Fällen: Wenn Sie einen Förderantrag an unsere Stiftung stellen; wenn Sie unsere Website besuchen; wenn Sie direkt mit uns kommunizieren; wenn Sie sich für unseren Newsletter oder unsere Anlässe anmelden; wenn Sie sich an einer Umfrage beteiligen; oder wenn Sie uns Ihre Personendaten aus anderweitigen Gründen überlassen. In allen Fällen bearbeiten wir Ihre Personendaten ausschliesslich für den jeweils bestimmten und für Sie erkennbaren Zweck.

Geben wir Ihre Personendaten weiter?

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an andere Dritte weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu berechtigt sind oder Sie uns Ihre Einwilligung hierfür gegeben haben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn wir in Vereinbarung mit Ihnen externe Projektevaluationen durchführen. Weitere Informationen dazu finden sich in der Fördervereinbarung. Soweit Daten ins Ausland bekannt gegeben werden, stellen wir sicher, dass wir die diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben einhalten (Gewährleistung eines angemessenen Schutzes).

Externe Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, sind im Sinne des Bundesgesetzes über den Datenschutz vertraglich streng verpflichtet. Wir haben uns vergewissert, dass die externen Dienstleister in der Lage sind, die Datensicherheit zu gewährleisten. Sie dürfen die Bearbeitung der Personendaten nur mit unserer vorgängigen Genehmigung einem Dritten übertragen.

Wie lange speichern wir Ihre Personendaten?

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies unsere Geschäftsbeziehung zu Ihnen erfordert bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen weiter speichern müssen (z. B. sind wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z. B. Verträge und Rechnungen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren).

Welche Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseiten bearbeitet?

Sie können grundsätzlich unsere Internetseiten besuchen, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person machen müssen. Beim Besuch unserer Internetseiten speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende technischen Daten werden dabei erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach spätestens sieben Monaten von uns gespeichert:

- IP-Adresse des anfragenden Rechners

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs

- Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgte, ggf. mit verwendetem Suchwort

- Name und URL der abgerufenen Datei

- durchgeführte Suchabfragen

- das Betriebssystem Ihres Rechners (vom User Agent zur Verfügung gestellt)

- von Ihnen verwendeter Browser (vom User Agent zur Verfügung gestellt)

- Gerätetyp im Falle von Zugriffen durch Mobiltelefone

- verwendetes Übertragungsprotokoll

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient der Systemsicherheit und -stabilität und zur Fehler- und Performanceanalyse sowie zu internen statistischen Zwecken und ermöglicht es uns, unser Internetangebot zu optimieren. Die IP-Adresse wird ferner zur Voreinstellung der Sprache der Internetseite verwendet. Schliesslich setzen wir beim Besuch unserer Internetseiten Cookies sowie Anwendungen und Hilfsmittel ein, welche auf dem Einsatz von Cookies basieren. Nähere Angaben hierzu finden Sie im folgenden Kapitel.

Was sind Cookies und wann werden sie eingesetzt?

Cookies sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch unserer Website auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wird die Seite von Ihnen erneut aufgerufen, sendet Ihr Browser den Inhalt der Cookies an uns zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des Endgeräts. Das Auslesen von Cookies ermöglicht es uns, unsere Website für Sie optimal zu gestalten und Ihnen die Nutzung zu erleichtern.

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden Sie in einem Pop Up darauf hingewiesen, dass Cookies auf unserer Seite gesetzt werden und Sie dies mit Nutzung der Website zulassen.

Entscheiden Sie sich dafür, Cookies nicht zuzulassen, dann können Sie in Ihrem Browser jederzeit sämtliche Cookies deaktivieren und löschen. Hierzu informieren Sie sich bitte in den Hilfefunktionen Ihres Browsers. Das Ausschalten der Cookies kann allerdings dazu führen, dass Ihnen einzelne Funktionen unserer Internetseiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen anderen Browser bzw. ein anderes Endgerät verwenden, müssen Sie die Deaktivierung oder Löschung erneut vornehmen.

Außerdem besteht über folgende Webseite die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter zu verwalten und zu deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement. Diese Webseite wird nicht von uns betrieben, sodass wir nicht verantwortlich sind und auf Inhalte und Verfügbarkeit keinen Einfluss haben.

Wie werden Tracking-Tools eingesetzt?

Wir benötigen statistische Informationen über die Nutzung unseres Online-Angebots (insbesondere Website und Newsletter), um es nutzerfreundlicher gestalten, Reichweitenmessungen vornehmen und Marktforschung betreiben zu können. Zu diesem Zweck setzen wir Webanalyse-Tools, insbesondere WP Statistics, ein. Die von diesen Tools mithilfe von Analyse-Cookies erstellten Nutzungsprofile werden nicht mit personenbezogenen Daten zusammengeführt. Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer entweder überhaupt nicht oder kürzen diese sofort nach der Erhebung.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Daten (siehe «Welche Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseiten bearbeitet?») erhalten wir dadurch folgende Informationen:

- Navigationspfad, den ein Besucher auf der Internetseite beschreitet

- Verweildauer auf der Internetseite oder Unterseite

- Unterseite, auf welcher die Internetseite verlassen wird

- Land, Region oder Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt

- Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters)

- wiederkehrender oder neuer Besucher

Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Internetseiten auszuwerten. Wie im vorhergehenden Kapital dargelegt, können Sie die Bildung von Nutzungsprofilen insgesamt verhindern, indem Sie generell die Verwendung von Cookies deaktivieren.

Social Media

Auf unserer Website finden Sie Verlinkungen oder Plug-ins zu verschiedenen sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram). Die Verlinkungen erkennen Sie am jeweiligen Logo der Anbieter. Durch Anklicken der Links werden die entsprechenden Social-Media-Seiten geöffnet, für die diese Datenschutzerklärung nicht gilt. Einzelheiten zu den dort geltenden Bestimmungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzerklärungen auf den Webseiten der einzelnen Anbieter.

Vor Aufruf der entsprechenden Verlinkung oder Plug-ins erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Informationen an die jeweiligen Anbieter. Ihr Aufruf der verlinkten Seite ist zugleich die Grundlage für die Datenbearbeitung durch die jeweiligen Anbieter. Wir haben weder Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung und die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der Daten durch die Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

Newsletter

Sie können im Rahmen unseres Online-Angebots Newsletter abonnieren. Wir verwenden hierfür das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, wonach wir Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden werden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich durch das Anklicken eines Links in einer Benachrichtigung die Aktivierung des Newsletter-Dienstes bestätigt haben. Sollten Sie sich später gegen den Erhalt von Newslettern entscheiden, können Sie das Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beenden, indem Sie Ihre Einwilligung widerrufen. Der Widerruf erfolgt für E-Mail-Newsletter über den im Newsletter abgedruckten Link. Alternativ kontaktieren Sie uns bitte über die Angaben im Abschnitt Kontakt.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten?

In Bezug auf Ihre Personendaten haben Sie folgende Rechte:

- Sie können Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten verlangen.

- Sie können eine Berichtigung, Ergänzung, Sperrung oder Löschung Ihrer Personendaten verlangen.

- Sofern Sie uns eine Einwilligung für die Bearbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg oder ein E-Mail aus. Siehe Abschnitt Kontakt.

Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien Ermessen und im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig.

Kontakt

Sollten Sie Fragen zu Ihren Rechten in Bezug auf Ihre Personendaten haben oder anderweitige diesbezügliche Fragen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Jacobs Foundation

Head of Operations

Seefeldquai 17

Postfach

8034 Zürich

Schweiz

jf@jacobsfoundation.org

+41 (0)44 388 61 23

Das Nigerdelta ist seit langem mit der globalen Wirtschaft vernetzt. Ab dem 16. Jahrhundert war die afrikanische Westküste einer der Hauptumschlagplätze des transatlantischen Sklavenhandels. Seit der Entdeckung von Rohöl in den 1950er Jahren hat sich im Delta erneut ein ebenso lukratives wie schmutziges Geschäft entwickelt: multinationale Konzerne pumpen das „schwarze Gold“ aus der Erde und leiten es durch kilometerlange Pipelines hinunter zum Meer, wo die Tankschiffe unter Marinebewachung warten.

Das Nigerdelta ist seit langem mit der globalen Wirtschaft vernetzt. Ab dem 16. Jahrhundert war die afrikanische Westküste einer der Hauptumschlagplätze des transatlantischen Sklavenhandels. Seit der Entdeckung von Rohöl in den 1950er Jahren hat sich im Delta erneut ein ebenso lukratives wie schmutziges Geschäft entwickelt: multinationale Konzerne pumpen das „schwarze Gold“ aus der Erde und leiten es durch kilometerlange Pipelines hinunter zum Meer, wo die Tankschiffe unter Marinebewachung warten.

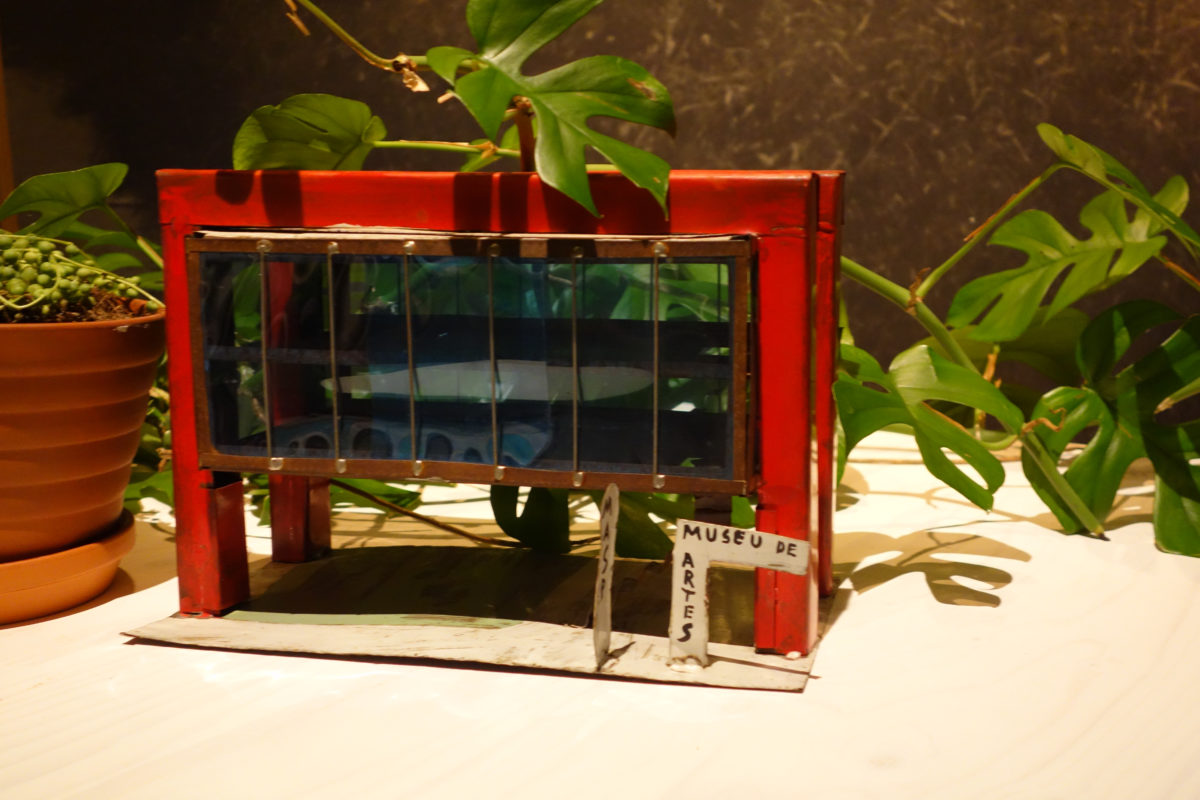

Bo Bardis eher analytische Museumspräsentation, die den Blick auf jedes einzelne Objekt richtet, dabei aber auch formale und strukturelle Zusammenhänge betont, war ein Akt der Anerkennung sowohl der schöpferischen Kraft der einfachen Bevölkerung als auch der armen Materialität der Objekte. Bo Bardis Display beschränkt sich aber nicht auf die Ausstellung von Dingen als Repräsentanten einer bestehenden Gesellschaft. Sie begriff Gesellschaft vielmehr als dynamische und damit veränderliche Größe. Das wird deutlich mit Blick auf die riesige Freitreppe, die Bo Bardi ins Museum einbaute.

Bo Bardis eher analytische Museumspräsentation, die den Blick auf jedes einzelne Objekt richtet, dabei aber auch formale und strukturelle Zusammenhänge betont, war ein Akt der Anerkennung sowohl der schöpferischen Kraft der einfachen Bevölkerung als auch der armen Materialität der Objekte. Bo Bardis Display beschränkt sich aber nicht auf die Ausstellung von Dingen als Repräsentanten einer bestehenden Gesellschaft. Sie begriff Gesellschaft vielmehr als dynamische und damit veränderliche Größe. Das wird deutlich mit Blick auf die riesige Freitreppe, die Bo Bardi ins Museum einbaute. Das Gruppenfoto wurde von Guilherme Gaensly (1843-1928) zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor der Hospedaria de Imigrantes (Einwandererheim) von São Paulo aufgenommen. Die europäischen Ankömmlinge, versorgt mit Pass und Arbeit, begannen von hier aus eine neue Existenz. Das Mädchen links im Vordergrund mit seinen nackten Füßen, das sich an ihrem Tuch festhält, als würde dieses Halt versprechen, drückt mit ihrem Blick die allgemeine Grundstimmung aus: das Gemisch aus verlegener Neugier und Skepsis, die Müdigkeit nach den Strapazen der wochenlangen Schifffahrt, aber auch die Erleichterung endlich angekommen zu sein. Solche Gruppenaufnahmen wurden von den Neuankömmlingen als Postkarten an die Verwandten in der alten Welt geschickt.

Das Gruppenfoto wurde von Guilherme Gaensly (1843-1928) zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor der Hospedaria de Imigrantes (Einwandererheim) von São Paulo aufgenommen. Die europäischen Ankömmlinge, versorgt mit Pass und Arbeit, begannen von hier aus eine neue Existenz. Das Mädchen links im Vordergrund mit seinen nackten Füßen, das sich an ihrem Tuch festhält, als würde dieses Halt versprechen, drückt mit ihrem Blick die allgemeine Grundstimmung aus: das Gemisch aus verlegener Neugier und Skepsis, die Müdigkeit nach den Strapazen der wochenlangen Schifffahrt, aber auch die Erleichterung endlich angekommen zu sein. Solche Gruppenaufnahmen wurden von den Neuankömmlingen als Postkarten an die Verwandten in der alten Welt geschickt.

Das Meissener Porzellan wurde ab 1710 auf der Albrechtsburg in Meissen an der Elbe für August den Starken (1670-1733), später Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen und ab 1697 August II. König von Polen hergestellt, nachdem vor allem China aber auch Japan während Jahrhunderten das Monopol für das „weiße Gold“ innehatten. Die Geschichte des europäischen Porzellans beginnt mit dem Alchemisten und Apotheker Johann Friedrich Böttger, der ab 1706 eine rötlich getönte Vorform, das „Böttgersteinzeug“, am sächsischen Hofe entwickelt hatte. Sowohl ein Kaffeekännchen als auch eine Tasse mit Unterteller von Böttger sind Teil des Frieses des Johann Jacobs Museums (in der Halle im Erdgeschoss).

Das Meissener Porzellan wurde ab 1710 auf der Albrechtsburg in Meissen an der Elbe für August den Starken (1670-1733), später Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen und ab 1697 August II. König von Polen hergestellt, nachdem vor allem China aber auch Japan während Jahrhunderten das Monopol für das „weiße Gold“ innehatten. Die Geschichte des europäischen Porzellans beginnt mit dem Alchemisten und Apotheker Johann Friedrich Böttger, der ab 1706 eine rötlich getönte Vorform, das „Böttgersteinzeug“, am sächsischen Hofe entwickelt hatte. Sowohl ein Kaffeekännchen als auch eine Tasse mit Unterteller von Böttger sind Teil des Frieses des Johann Jacobs Museums (in der Halle im Erdgeschoss).

Die Filmemacherin und Anthropologin Maya Deren reiste 1947 das erste Mal nach Haiti mit dem Vorsatz, die lokalen Tanzformen zu studieren. Auf Haiti wurde ihr klar, dass diese Tanzformen untrennbar mit den religiösen Ritualen des Vodou verflochten sind und dass sie selbst Teil der rituellen Gemeinschaft werden musste, um Vodou im tieferen Sinne, in seiner spirituellen und emotionalen Breite zu verstehen. Vodou ist eine synkretische Religion. Sie speist sich aus den verschiedenen afrikanischen Religionen der ab 1502 nach Haiti verfrachteten Sklaven, dem Katholizismus der spanischen und französischen Kolonialherren sowie indianischen Glaubensformen, die durch karibische, von den Spaniern versklavten Stämmen nach Haiti gelangten.

Die Filmemacherin und Anthropologin Maya Deren reiste 1947 das erste Mal nach Haiti mit dem Vorsatz, die lokalen Tanzformen zu studieren. Auf Haiti wurde ihr klar, dass diese Tanzformen untrennbar mit den religiösen Ritualen des Vodou verflochten sind und dass sie selbst Teil der rituellen Gemeinschaft werden musste, um Vodou im tieferen Sinne, in seiner spirituellen und emotionalen Breite zu verstehen. Vodou ist eine synkretische Religion. Sie speist sich aus den verschiedenen afrikanischen Religionen der ab 1502 nach Haiti verfrachteten Sklaven, dem Katholizismus der spanischen und französischen Kolonialherren sowie indianischen Glaubensformen, die durch karibische, von den Spaniern versklavten Stämmen nach Haiti gelangten. Die haitianische Revolution der Sklaven (1791-1804), die mit der Niederschlagung des napoleonischen Heeres (1802) und der Etablierung der ersten „schwarzen“ Republik erfolgreich endete, war stark von der Französischen Revolution inspiriert, deren Lektionen in Paris ausgebildete Mulatten nach Haiti trugen. Ihr Auslöser war eine Vodou-Messe, bei der eine Priesterin von einem Geist (Loa), der dem Schöpfergott (Bon Dieu) dient, „besessen“ wurde. Dieser Geist war Erzulie Dantor, Beschützerin der Frauen und Kinder, eine militante Figur, zu deren Symbolen das Schwert und das durchbohrte Herz gehören. Die Vodou-Fahne, die stark an europäische Marienikonen erinnert, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts angefertigt – zu der Zeit als Maya Deren auf Haiti war. Die dargestellte Frauenfigur trägt neben den Symbolen von Erzulie Dantor (Schwert, Messer und durchbohrtes Herz) auch Züge des anderen zentralen weiblichen Geistes, Erzulie Freda (Herz), der im Gegensatz zur kämpferischen Erzulie Dantor für Liebe, Traum und Luxus steht. Am unteren Fahnenrand erkennt man die rituellen Trommeln, welche die Geister während des religiösen Zeremoniells aufrufen, von den Menschen Besitz zu ergreifen.

Die haitianische Revolution der Sklaven (1791-1804), die mit der Niederschlagung des napoleonischen Heeres (1802) und der Etablierung der ersten „schwarzen“ Republik erfolgreich endete, war stark von der Französischen Revolution inspiriert, deren Lektionen in Paris ausgebildete Mulatten nach Haiti trugen. Ihr Auslöser war eine Vodou-Messe, bei der eine Priesterin von einem Geist (Loa), der dem Schöpfergott (Bon Dieu) dient, „besessen“ wurde. Dieser Geist war Erzulie Dantor, Beschützerin der Frauen und Kinder, eine militante Figur, zu deren Symbolen das Schwert und das durchbohrte Herz gehören. Die Vodou-Fahne, die stark an europäische Marienikonen erinnert, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts angefertigt – zu der Zeit als Maya Deren auf Haiti war. Die dargestellte Frauenfigur trägt neben den Symbolen von Erzulie Dantor (Schwert, Messer und durchbohrtes Herz) auch Züge des anderen zentralen weiblichen Geistes, Erzulie Freda (Herz), der im Gegensatz zur kämpferischen Erzulie Dantor für Liebe, Traum und Luxus steht. Am unteren Fahnenrand erkennt man die rituellen Trommeln, welche die Geister während des religiösen Zeremoniells aufrufen, von den Menschen Besitz zu ergreifen.