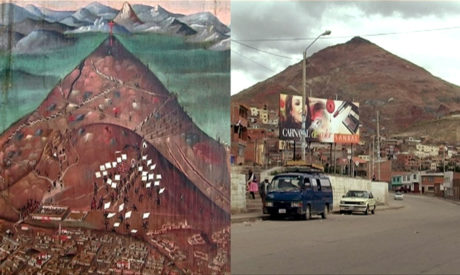

Im Frühjahr 2009 boten mir Alice Creischer und Andreas Siekmann an, eine Arbeit zu dem Bild „Beschreibung des Cerro Rico und der kaiserlichen Stadt Potosí“ von Gaspar Miguel de Berrío, 1758 zu machen. Von dem Bild gab es nur sehr unzulängliche Abbildungen, schwarz-weiße in einem Ausstellungskatalog aus New York und in ein paar Buchpublikationen. Außerdem ein Poster in Farbe, im DIN A 4-Format aus dem Museum Casa de la Moneda von Potosí. Auf dem Originalbild aber, etwa 350 x 200 Zentimeter groß, sind manche wichtige Einzelheiten, etwa Figuren, die die Arbeiter darstellen, unter einem Zentimeter groß und in den Reproduktionen nicht zu erkennen.

Ich habe schon oft eine Arbeit begonnen, in deren Gegenstand ich mich erst einlesen musste, aber noch nie eine, bei der ich mir vom Gegenstand selbst keine rechte Vorstellung machen konnte. Nach einer Weile kam es mir vor, als würde mir der Gegenstand absichtlich vorenthalten, als erzieherische Maßnahme, bis ich genug über Potosí, Bolivien, Südamerika, Sklaverei und Kolonialismus gelesen hätte.

Ich habe schon oft eine Arbeit begonnen, in deren Gegenstand ich mich erst einlesen musste, aber noch nie eine, bei der ich mir vom Gegenstand selbst keine rechte Vorstellung machen konnte. Nach einer Weile kam es mir vor, als würde mir der Gegenstand absichtlich vorenthalten, als erzieherische Maßnahme, bis ich genug über Potosí, Bolivien, Südamerika, Sklaverei und Kolonialismus gelesen hätte.

Als ich zur Berliner Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts ging, bemerkte ich, dass ich das Gebäude schon jahrzehntelang nicht mehr betreten hatte. Zuerst hatte ich dort Bücher entliehen, als in Süd- und Mittelamerika die Revolution zu erwarten war, und noch einmal hatte ich dort Bücher entliehen, als die Konterrevolution dort siegte: In Chile, Argentinien und anderswo. In dieser Bibliothek, die als eine der besten der Welt gilt, sind die meisten Titel auf Spanisch und Portugiesisch; es folgen englische Veröffentlichungen, und es gibt relativ wenige auf Deutsch oder Französisch. Der Gegenstand Lateinamerika kommt über die eigenen Sprachgrenzen selten hinaus. Zu Potosí und seiner Geschichte liegt viel vor; zu finden sind auch hoch spezialisierte Studien zur Bergbau- und Amalgamierungstechnik, zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Indigenen, zur Einfuhr der Arbeitsmittel und Luxusgüter. Enrique Tandeter hat für sein Buch „Coercion & Market – Silver Mining in Colonial Potosí 1692-1826“ viele Quellen erschlossen, aus den Akten der Kolonialverwaltung und den Aufzeichnungen der Bergbau- und Hütten-Betriebe. Aus seinem Buch ist auch viel über den Widerstand der indigenen Arbeiter zu erfahren. Wie sie sich dem Arbeitszwang entzogen, die Minen am Wochenende schwarz abbauten, bis hin zum Aufstand von 1751.

Es gibt aber keinen Text, der das Bild von Berrío ausführlich kommentiert, der die Details des Bildes mit den Geschichts-Ereignissen in Beziehung setzt. Von den Büchern, die ich für dieses Projekt las, hatte ich nur Tzvetan Todorovs wunderbares Werk „Die Eroberung Amerikas“ schon früher gelesen. Todorov nennt die Kolonisierung Südamerikas durch die Spanier den größten Völkermord in der Geschichte.

Weil das Bild von Berrío erst ein paar Wochen vor der Ausstellung nach Madrid kommen sollte, beschlossen wir, zu dem Bild nach Bolivien zu fliegen. Der Kameramann Ingo Kratisch, der Tonmann und Produktionsleiter Matthias Rajmann und ich flogen von Madrid in einem großen Flugzeug zunächst nach Santa Cruz. Die Maschine war voller Bolivianer, die in Spanien arbeiten, die Männer in der Landwirtschaft, die Frauen in der Hauswirtschaft. Sie reisten zum Karneval nach Hause. Noch nie habe ich eine so weite Reise unternommen, um am Ziel nur einen einzigen Gegenstand abzufilmen.

Weil das Bild von Berrío erst ein paar Wochen vor der Ausstellung nach Madrid kommen sollte, beschlossen wir, zu dem Bild nach Bolivien zu fliegen. Der Kameramann Ingo Kratisch, der Tonmann und Produktionsleiter Matthias Rajmann und ich flogen von Madrid in einem großen Flugzeug zunächst nach Santa Cruz. Die Maschine war voller Bolivianer, die in Spanien arbeiten, die Männer in der Landwirtschaft, die Frauen in der Hauswirtschaft. Sie reisten zum Karneval nach Hause. Noch nie habe ich eine so weite Reise unternommen, um am Ziel nur einen einzigen Gegenstand abzufilmen.

Wir kamen in Sucre gegen Mittag an und bezogen ein Hotel gleich gegenüber vom Museum, das wir sogleich aufsuchten. Endlich sah ich das Bild. Es war nicht gut beleuchtet, aber die freundliche Museumsleiterin, Orieta Durandal, erlaubte uns, die Fenster zu öffnen und auf Stühle zu steigen, um die Einzelheiten zu studieren.

Als wir am nächsten Tag mit den Aufnahmen begannen, wurde das Bild für uns in einen Vorraum gebracht, wo es von indirektem und gleichmäßigem Tageslicht beleuchtet war.

Ich versuchte für das was ich gelesen hatte, in dem Bild Anhaltspunkte zu finden. Auf dem Silberberg sieht man Arbeiter in den verschiedensten Formationen; aber ein Stolleneingang ist nicht zu entdecken. Die Mitayos, die Zwangsarbeiter, kamen oft aus Dörfern ein paar hundert Kilometer von Potosí entfernt; die Anreise konnte einen Monat dauern, und sie mussten ein Jahr bleiben, deshalb nahmen sie ihre Familie mit und außerdem ihr Vieh. Auf dem Bild sind die Wohnstätten der Arbeiter wiedergegeben, es sind aber keine Frauen und Kinder zu sehen und kein Vieh. Es ist ein Hofgebäude zu sehen, in dem Arbeiter Lohn bekommen, und davor ein kleiner Straßenmarkt, auf dem auch Getränke verkauft werden. Es ist aber nicht zu unterscheiden, wer ein freier Arbeiter ist und wer ein Zwangsarbeiter – was für die Sozialgeschichte sehr wichtig ist.

Ich versuchte für das was ich gelesen hatte, in dem Bild Anhaltspunkte zu finden. Auf dem Silberberg sieht man Arbeiter in den verschiedensten Formationen; aber ein Stolleneingang ist nicht zu entdecken. Die Mitayos, die Zwangsarbeiter, kamen oft aus Dörfern ein paar hundert Kilometer von Potosí entfernt; die Anreise konnte einen Monat dauern, und sie mussten ein Jahr bleiben, deshalb nahmen sie ihre Familie mit und außerdem ihr Vieh. Auf dem Bild sind die Wohnstätten der Arbeiter wiedergegeben, es sind aber keine Frauen und Kinder zu sehen und kein Vieh. Es ist ein Hofgebäude zu sehen, in dem Arbeiter Lohn bekommen, und davor ein kleiner Straßenmarkt, auf dem auch Getränke verkauft werden. Es ist aber nicht zu unterscheiden, wer ein freier Arbeiter ist und wer ein Zwangsarbeiter – was für die Sozialgeschichte sehr wichtig ist.

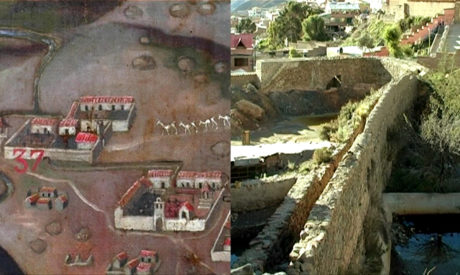

Die Mitarbeiterinnen des Museums halfen uns bei der Entdeckung und Entschlüsselung. Ich fragte, ob die Wasserräder abgebildet wären, mit denen die Apparate angetrieben wurden, die das Erz in den Ingenios, den Verhüttungsbetrieben, zerkleinerten. Zu sechst untersuchten wir ein Ingenio nach dem anderen, bis wir die Räder gefunden zu haben glaubten – zumindest die Stellen, an denen Wasser aus dem Viadukt herabstürzt und die gemauerten Schächte, in denen sie sich befinden müssten. Die Museumsleiterin und die Mitarbeiterinnen, Cecilia Guevara und Leonor de Serrano, kannten jeweils verschiedene Einzelheiten, die sie auch verschieden ausdeuteten.

Im Vordergrund des Panoramabildes sind die Stadtbewohner zu sehen, sie sind ein paar Zentimeter groß und man kann sie über ihre Kleidung sozial zuordnen. Die Museumsdirektorin bestimmte Ordensbrüder, Handwerker und – Sklavinnen. Das verblüffte mich, denn ich hatte gelesen, dass es im Potosí des 18. Jahrhunderts keine Sklaven gab. Sie zeigte mir ein kostümkundliches Buch in dem eben diese – prachtvolle – Tracht der abgebildeten Frauen als Tracht der Sklavinnen identifiziert wurde. Rückfragen bei einer Sozialgeschichtlerin ergaben, dass man hier im strengen Sinne des Wortes nicht von Sklavinnen sprechen kann, eher von Hausdienerinnen, denen allerdings eine auch nur förmliche Freizügigkeit nicht zustand.

Im Vordergrund des Panoramabildes sind die Stadtbewohner zu sehen, sie sind ein paar Zentimeter groß und man kann sie über ihre Kleidung sozial zuordnen. Die Museumsdirektorin bestimmte Ordensbrüder, Handwerker und – Sklavinnen. Das verblüffte mich, denn ich hatte gelesen, dass es im Potosí des 18. Jahrhunderts keine Sklaven gab. Sie zeigte mir ein kostümkundliches Buch in dem eben diese – prachtvolle – Tracht der abgebildeten Frauen als Tracht der Sklavinnen identifiziert wurde. Rückfragen bei einer Sozialgeschichtlerin ergaben, dass man hier im strengen Sinne des Wortes nicht von Sklavinnen sprechen kann, eher von Hausdienerinnen, denen allerdings eine auch nur förmliche Freizügigkeit nicht zustand.

Die Spanische Krone entschied schon im frühen 16. Jahrhundert, in den Minen und Hütten keine Sklaven zu beschäftigen. Die Versklavung der Indigenen in der Karibik hatte diese fast vollständig ausgelöscht; der Import von Sklaven aus Afrika schien zu teuer. So kam es zur Einführung der Zwangsarbeit, die 250 Jahre währte und auch noch fortbestand, als Berrío das Bild 1758 fertig stellte.

Ich fragte nach der Abbildung eines Hospitals, weil ich gelesen hatte, dass der Klerus oft den in den Bergwerken bei der Zwangsarbeit Verletzten viel Geld für den Krankenhausaufenthalt abnahm – und auch den Hinterbliebenen für die Zeremonie der Bestattung der in den Bergwerken Verunglückten. Unter den Hunderten abgebildeter Bauwerke war kein Hospital.

Es gibt auf dem Bild einen Streit unter Teilnehmern einer Prozession – einer liegt auf dem Boden, verletzt oder tot. Gewalt unter den Spaniern und Kreolen ist verzeichnet, aber von der Gewalt gegen die Arbeiter ist nichts zu sehen. Man sieht auch keine Gendarmerie und kein Militär.

Es gibt auf dem Bild einen Streit unter Teilnehmern einer Prozession – einer liegt auf dem Boden, verletzt oder tot. Gewalt unter den Spaniern und Kreolen ist verzeichnet, aber von der Gewalt gegen die Arbeiter ist nichts zu sehen. Man sieht auch keine Gendarmerie und kein Militär.

„Es scheint vernünftig, anzunehmen, dass eine Angelegenheit von solcher Bedeutung wie die Entdeckung Amerikas irgendwo in den Heiligen Schriften erwähnt sein muss.“ Diesen Satz zitiert Todorov und mir schien es vernünftig, anzunehmen, eine Angelegenheit von solcher Bedeutung wie der größte Völkermord in der Geschichte müsse irgendwo auf diesem Bild erwähnt sein. Zumindest eine Anspielung müsse es doch geben.

Jürgen Osterhammel schreibt, dass die protestantischen Siedler in Nordamerika die dortige indigene Bevölkerung für nicht christianisierbar und zur Arbeit untauglich befanden, und damit ein fataleres Urteil über sie sprachen als die Konquistadoren über die Indigenen Südamerikas.

Nimmt man das ganze Bild von Berrío in Augenschein, so herrscht ein dunkles Rot-Braun vor. In der Nahsicht aber, wenn wir einen kleinen Ausschnitt für die Videoaufnahme wählten, erschienen uns vielfältige und pastellene Farbtöne. Das Konkrete fügte sich nicht ins Generelle.

Nachdem wir tagelang das Bild betrachtet, erörtert und gefilmt hatten, fuhren wir mit dem Auto nach Potosí, das über 4000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die mühsame Fahrt von ein paar Stunden durch das fast unbewohnte und unbewachsene Gelände machte etwas von der Gier vorstellbar, die die Spanier vor 500 Jahren getrieben hatte, erst den Ozean zu überqueren und dann die Anden zu besteigen, um an den Silberschatz zu kommen. Das Silber von Potosí hat der Spanischen Krone geholfen, ihre Kriege zu finanzieren, aber die Landschaft der Region kaum verändert. In Potosí sind in den Vierteln der Spanier und Kreolen die Straßenführung und der Baubestand wie auf dem Bild von Berrío. Ein paar der Stauseen sind erhalten und Bruchstücke des Viadukts. In einem kleinen Freilichtmuseum sind ein Wasserrad und ein Zerkleinerungsapparat rekonstruiert. Von den Wohnstätten der Arbeiter ist nichts erhalten. Auch aus dem alten Rom ist kein Wohnhaus der Plebejer erhalten; es gibt nicht einmal eine Abbildung davon.

Nachdem wir tagelang das Bild betrachtet, erörtert und gefilmt hatten, fuhren wir mit dem Auto nach Potosí, das über 4000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die mühsame Fahrt von ein paar Stunden durch das fast unbewohnte und unbewachsene Gelände machte etwas von der Gier vorstellbar, die die Spanier vor 500 Jahren getrieben hatte, erst den Ozean zu überqueren und dann die Anden zu besteigen, um an den Silberschatz zu kommen. Das Silber von Potosí hat der Spanischen Krone geholfen, ihre Kriege zu finanzieren, aber die Landschaft der Region kaum verändert. In Potosí sind in den Vierteln der Spanier und Kreolen die Straßenführung und der Baubestand wie auf dem Bild von Berrío. Ein paar der Stauseen sind erhalten und Bruchstücke des Viadukts. In einem kleinen Freilichtmuseum sind ein Wasserrad und ein Zerkleinerungsapparat rekonstruiert. Von den Wohnstätten der Arbeiter ist nichts erhalten. Auch aus dem alten Rom ist kein Wohnhaus der Plebejer erhalten; es gibt nicht einmal eine Abbildung davon.

Im leichten Fieber der Höhenkrankheit gefiel mir die Vorstellung, ich liefe durch ein Bild. Ich war noch nie an einem Ort, der mir von der Anschauung eines 250 Jahre alten Bildes her vertraut war. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen die Häuser der Altstadt bewohnten, verwunderte mich. Zuerst hatte ich mit dem Maler gerechtet, nun rechtete ich mit den Einwohnern der Stadt, die er so ausführlich abgebildet hat.

Am Vorabend unserer Rückreise unterhielt ich mich in Sucre mit Klaus Pedro Schuett, einem bolivianischen Filmemacher. Sein Vater hatte 1945 eine Finca gekauft; ein paar Dutzend Familien wohnten dort und bearbeiteten das Land: die Hälfte des Ernte-Ertrages mussten sie dem Eigentümer entrichten. Der neue Besitzer befreite sie von der Tributpflicht. Erst 1952 wurde in Bolivien, nach einer Revolte, die Leibeigenschaft abgeschafft.

Am Vorabend unserer Rückreise unterhielt ich mich in Sucre mit Klaus Pedro Schuett, einem bolivianischen Filmemacher. Sein Vater hatte 1945 eine Finca gekauft; ein paar Dutzend Familien wohnten dort und bearbeiteten das Land: die Hälfte des Ernte-Ertrages mussten sie dem Eigentümer entrichten. Der neue Besitzer befreite sie von der Tributpflicht. Erst 1952 wurde in Bolivien, nach einer Revolte, die Leibeigenschaft abgeschafft.

Zum Zeichen der Ehrerbietung schliefen die Familienoberhäupter der Finca-Familien auf der Schwelle des Herrenhauses, auch nach der Befreiung von der Tributpflicht und nach der Landreform. Noch dreißig Jahre später, wenn sie nach Sucre kamen, gingen die ehemals Leibeigenen zum Haus des inzwischen verstorbenen Herrn. Dort wurde ihnen ein Zimmer zur Übernachtung bereitgehalten; aber noch immer legte sich jeweils ein Familienmitglied zum Schlaf auf die Schwelle.

Osterhammel schreibt, die Philosophen der Europäischen Aufklärung hätten auf dem Höhepunkt des Sklavenhandels, bis spät ins 18. Jahrhundert, zur Frage der Sklaverei geschwiegen. Wenigstens hat Berrío die Elenden, die den Reichtum von Potosí produzierten, ins Bild gesetzt und somit nicht verschwiegen.